Alain Bouquet - Les pionniers de la radioactivité

Les pionniers de la radioactivité

Radiopionnier: Henri Becquerel, savant conformiste

« Dans la vie, rien

n’est à craindre, tout est à comprendre » Marie Curie

« Dans la vie, rien

n’est à craindre, tout est à comprendre » Marie Curie

Ce dossier traite des pionniers, d'abord les découvreurs de la radioactivité, Becquerel et les Curie, puis de l'immense engouement qu'elle a connu pendant près d'un demi-siècle avant que les dangers qu'elle comporte ne deviennent de plus en plus inquiétants, et enfin des pionniers de la radiothérapie qui ont peu à peu fait de la radioactivité une arme de plus en plus efficace contre certains cancers.

Prologue

La découverte de la radioactivité en 1896 représente à la fois le terme d’un siècle de recherches sur la matière et les forces qui la régissent et le départ d’un autre siècle qui fit voler en éclats tout ce que l’on avait cru en savoir.

L’idée que la matière soit formée de briques élémentaires remonte au moins à Leucippe, il y a 2400 ans : il les appelait des « insécables » (a-tomos). Mais le concept d’atome n’a commencé à recevoir de soutien expérimental qu’à partir de 1803 et de l’œuvre de John Dalton (qui a donné son nom au trouble visuel dont il souffrait, le daltonisme). La théorie atomique a fait l’objet de débats tout au long du XIX° siècle, et elle était à peine acceptée que l’atome s’est révélé sécable! Tout est parti d’un progrès technique : en 1855, Johann Geissler parvint à souder des électrodes métalliques sur un tube de verre. Pour s’attaquer à la question la nature de l’électricité, les physiciens étudièrent alors les décharges électriques dans ces tubes où le vide était progressivement fait. Le gaz raréfié devenait lumineux (ces recherches aboutirent en 1912 au tube au néon de Georges Claude) et les physiciens se convainquirent peu à peu que l’électricité était transmise d’une électrode à l’autre par des rayons, les rayons cathodiques, dont la nature excitait l’intérêt de tous. Joseph John Thomson finit par démontrer en 1897 qu’il s’agissait de corpuscules électriquement chargés, 2000 fois plus légers que le plus léger des atomes, l’hydrogène. On les appela électrons.

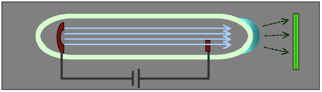

Schéma d’un tube de Geissler : la cathode (à gauche) émet

des rayons cathodiques (en bleu clair). En frappant la paroi de verre, ils en

provoquent la fluorescence (lumière visible). SI la tension est assez élevée,

ils induisent aussi l’émission de rayons X qui provoquent à leur tour la

fluorescence d’un écran placé à quelque distance.

Schéma d’un tube de Geissler : la cathode (à gauche) émet

des rayons cathodiques (en bleu clair). En frappant la paroi de verre, ils en

provoquent la fluorescence (lumière visible). SI la tension est assez élevée,

ils induisent aussi l’émission de rayons X qui provoquent à leur tour la

fluorescence d’un écran placé à quelque distance.

On sait désormais que les électrons, accélérés par la haute tension régnant entre les deux électrodes, excitent les atomes qu’ils rencontrent (dans le gaz, l’anode ou dans la paroi de verre). Ces atomes excités perdent ensuite leur excès d’énergie en rayonnant de la lumière visible (phénomène de fluorescence). Si la tension est plus forte, l’énergie des électrons est plus importante et ils peuvent émettre des rayons X (soit en étant ralentis dans la matière, c’est le rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung, soit en excitant la matière qui émet alors de la lumière de longueur d’onde plus courte que dans la fluorescence). Mais tout ceci était bien sûr insoupçonné à la fin du XIX° siècle.

Comme bien d’autres, Wilhelm Conrad Röntgen étudiait les rayons cathodiques, quand il découvrit le 8 novembre 1895 que leur émission s’accompagnait de celle de rayons inconnus, qu’il baptisa « rayons X ». Ceux-ci pouvaient traverser (avec plus ou moins de facilité) des corps opaques, exciter la fluorescence du verre et de certains sels comme le platino-cyanure de baryum, et impressionner une plaque photographique.

Une des premières radiographies de Röntgen : la main de son collègue Rudolf von Kölliker.

La découverte de Röntgen, publiée le 28 décembre 1895, fit

l’effet d’un coup de tonnerre. Les médecins se jetèrent sur cette possibilité

de plonger au cœur de l’organisme vivant, et les physiciens se ruèrent sur

l’étude des rayons X. En France, le Dr Toussaint Bartélemy apprit le 5 janvier

l’existence de ces « photographies de l’invisible » par un article du Frankfurter Zeitung et il parvint à

les reproduire avec l’aide de son ami le Dr Paul Oudin. Il envoya ses

photographies à l’illustre mathématicien et physicien Henri Poincaré qui les

présenta à l’Académie des Sciences le 20 janvier. Mais le monde savant ne fut

pas le seul à s’enthousiasmer, la nouvelle faisait les gros titres des

quotidiens et le grand public était fasciné. Dès le 10 janvier 1896, le Petit Parisien annonçait :

« On parle beaucoup en ce moment à Vienne d'une découverte sensationnelle

qui est appelée, croyons-nous, à un grand retentissement dans le monde savant.

[…] Le très distingué professeur Röntgen de l'Université de Würtzburg […] a pu

photographier une série d'objets invisibles, tels que […] les os de la main

d'une personne qui travaillait avec lui dans son laboratoire […] C'est le

membre d'un squelette et non une main vivante, dirait-on. Et cependant il n'y a

pas de doute possible... Est-il besoin d'insister sur l'importance d'une

pareille découverte, dont les conséquences sont incalculables. »

La découverte de Röntgen, publiée le 28 décembre 1895, fit

l’effet d’un coup de tonnerre. Les médecins se jetèrent sur cette possibilité

de plonger au cœur de l’organisme vivant, et les physiciens se ruèrent sur

l’étude des rayons X. En France, le Dr Toussaint Bartélemy apprit le 5 janvier

l’existence de ces « photographies de l’invisible » par un article du Frankfurter Zeitung et il parvint à

les reproduire avec l’aide de son ami le Dr Paul Oudin. Il envoya ses

photographies à l’illustre mathématicien et physicien Henri Poincaré qui les

présenta à l’Académie des Sciences le 20 janvier. Mais le monde savant ne fut

pas le seul à s’enthousiasmer, la nouvelle faisait les gros titres des

quotidiens et le grand public était fasciné. Dès le 10 janvier 1896, le Petit Parisien annonçait :

« On parle beaucoup en ce moment à Vienne d'une découverte sensationnelle

qui est appelée, croyons-nous, à un grand retentissement dans le monde savant.

[…] Le très distingué professeur Röntgen de l'Université de Würtzburg […] a pu

photographier une série d'objets invisibles, tels que […] les os de la main

d'une personne qui travaillait avec lui dans son laboratoire […] C'est le

membre d'un squelette et non une main vivante, dirait-on. Et cependant il n'y a

pas de doute possible... Est-il besoin d'insister sur l'importance d'une

pareille découverte, dont les conséquences sont incalculables. »

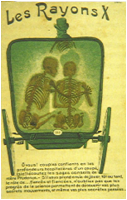

Carte postale humoristique : les amoureux dans le fiacre

Avant de présenter les radiographies des Dr Barthélemy et Oudin, Poincaré lut l’article que Röntgen lui avait envoyé, et il fut frappé par le fait que les rayons X semblaient parvenir du même endroit du tube de verre que la fluorescence. Il pensa que ces deux phénomènes, aussi mal compris l’un que l’autre, étaient peut-être liés, et que cela aiderait sans doute à élucider leur origine. De plus, si un corps fluorescent émettait des rayons X, il fournirait une source beaucoup plus facile à utiliser que le montage complexe de Röntgen avec son tube à vide et sa haute tension. Logiquement, Poincaré se tourna vers son ami Henri Becquerel en lui suggérant d’étudier de plus près le lien entre rayons X, fluorescence et phosphorescence.

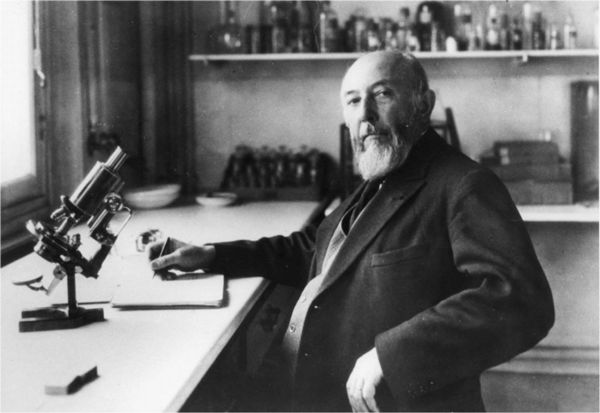

Radiopionnier: Henri Becquerel, savant conformiste

Becquerel était en effet le spécialiste français de la fluorescence et de la phosphorescence, et il avait

de qui tenir : son grand-père Antoine-César Becquerel et son père

Alexandre-Edmond l’avaient précédé à la chaire de physique du Muséum d’Histoire

Naturelle, et ils avaient été avant lui membres de l’Académie des Sciences.

Antoine-César était l’auteur de découvertes importantes en électromagnétisme et

en électrochimie, Alexandre-Edmond avait été un pionnier des recherches sur la

fluorescence et la phosphorescence. Il avait en particulier classé les

matériaux phosphorescents, les plus actifs étant certains sulfates d’uranium,

vingt fois plus phosphorescents que le sulfate de calcium placé en seconde

position sur sa liste. Henri avait pris part très jeune à ces travaux et il les

poursuivit grâce à la remarquable collection de minéraux dont il héritait, dont

plusieurs sels d’uranium. Sans connaître l’origine de ces phénomènes, ils

avaient compris qu’un corps fluorescent absorbait de la lumière à une certaine longueur d’onde et la réémettait

immédiatement à une autre longueur d’onde, et que la phosphorescence était un

phénomène analogue, à cette différence près qu’un corps phosphorescent continuait à émettre de la lumière quelque temps

après la fin de l’éclairement.

Becquerel était en effet le spécialiste français de la fluorescence et de la phosphorescence, et il avait

de qui tenir : son grand-père Antoine-César Becquerel et son père

Alexandre-Edmond l’avaient précédé à la chaire de physique du Muséum d’Histoire

Naturelle, et ils avaient été avant lui membres de l’Académie des Sciences.

Antoine-César était l’auteur de découvertes importantes en électromagnétisme et

en électrochimie, Alexandre-Edmond avait été un pionnier des recherches sur la

fluorescence et la phosphorescence. Il avait en particulier classé les

matériaux phosphorescents, les plus actifs étant certains sulfates d’uranium,

vingt fois plus phosphorescents que le sulfate de calcium placé en seconde

position sur sa liste. Henri avait pris part très jeune à ces travaux et il les

poursuivit grâce à la remarquable collection de minéraux dont il héritait, dont

plusieurs sels d’uranium. Sans connaître l’origine de ces phénomènes, ils

avaient compris qu’un corps fluorescent absorbait de la lumière à une certaine longueur d’onde et la réémettait

immédiatement à une autre longueur d’onde, et que la phosphorescence était un

phénomène analogue, à cette différence près qu’un corps phosphorescent continuait à émettre de la lumière quelque temps

après la fin de l’éclairement.

Becquerel demeure le mal aimé de la saga de la radioactivité : c’était un héritier, il avait le profil banal d’un savant de son époque, et les journalistes ne trouvaient pas grand-chose de passionnant à en dire. Il faut bien admettre qu’il a beaucoup moins de relief que les Curie. Par la suite, c’est tout juste si on ne jugea pas immérité son prix Nobel, comme s’il avait trouvé par hasard quelque chose d’extraordinaire sans même s’en rendre compte, et sans en tirer aucun parti. En fait Becquerel était un remarquable physicien, et sa démarche fut très logique devant un phénomène inattendu qu’il a exploré avec beaucoup de soin. Mais il fut limité par ses instruments et par le contexte de ses travaux.

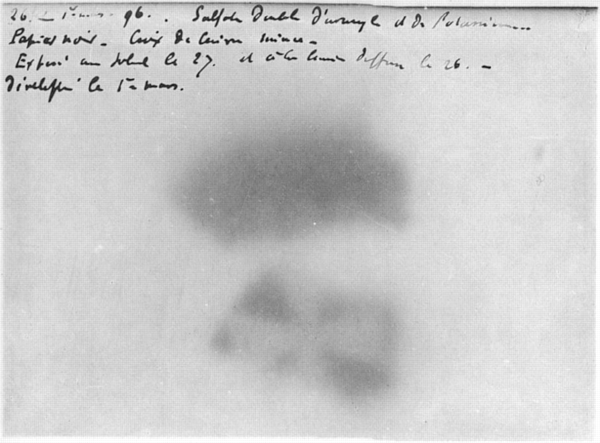

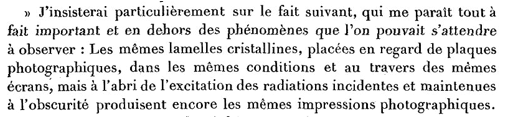

Reprenant la suggestion de Poincaré, Becquerel choisit très logiquement dans sa collection un sel d’uranium particulièrement phosphorescent, l’exposa au soleil pour exciter cette phosphorescence, l’enveloppa d’un épais papier noir pour absorber la lumière visible et le plaça sur une plaque photographique. Becquerel observa en la développant que la plaque avait bien été impressionnée à travers le papier. Elle montrait même l’ombre d’une croix en cuivre placée entre le sel d’uranium et la plaque. L’idée de Poincaré semblait donc confirmée et Becquerel rapporta ces résultats le 24 février 1896 à l’Académie des Sciences sous le titre Sur les radiations émises par phosphorescence. Il demeura cependant très prudent et ne souffla pas un mot des rayons X. Il n’était d’ailleurs pas le seul à avoir suivi la suggestion de Poincaré, Niewengłowki et Troost avaient rapporté des observations apparemment positives avec le sulfure de calcium et le sulfure de zinc, mais la situation était quelque peu confuse. Becquerel voulut répéter ses expériences, mais le temps gris de février l’empêcha d’exposer au soleil sa préparation qui resta plusieurs jours dans un tiroir. Il développa cependant la plaque le 1er mars, et constata qu’elle était bien plus noircie que la première fois, et que la silhouette de la croix était bien nette.

L’exposition au soleil ne semblait donc pas nécessaire, et il communiqua cette découverte dès le lendemain 2 mars 1896 dans une note à l’Académie des Sciences Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents :

À ce moment, il pensait encore à une sorte de phosphorescence de très longue durée, dont « la durée de persistance [serait] infiniment plus grande que la durée de persistance des radiations lumineuses émises par ces corps». Mais au fil des mois, constatant la persistance de l’émission de l’uranium, il abandonna cette idée et finit par admettre que l’uranium émettait spontanément des rayonnements pénétrants, indépendamment d’un éclairement préalable.

Pourquoi Becquerel a-t-il développé sa plaque le 1er mars, alors qu’il s’attendait à ne rien observer ? Probablement pour vérifier que la phosphorescence (à la suite d’une exposition au soleil) était bien nécessaire. C’était une expérience de contrôle qu’il aurait certainement faite plus tard si le soleil s’était montré en février, mais que le hasard de la météo l’a incité à faire plus tôt. Becquerel était un grand physicien et un esprit méthodique, il devait contrôler tous les éléments de son expérience, de la durée d’exposition au soleil à la nature des sels phosphorescents. Il n’était pas le premier à observer que les sels d’uranium noircissaient une plaque photographique, Niepce de Saint-Victor l’avait signalé en 1858, et à Londres Sylvanus Thompson le mentionna quelques jours après Becquerel. Par contre, Becquerel en fit une étude systématique.

Il commença par remplacer la plaque photographique, lente à impressionner, par un électroscope : il montra que les rayons émis rendaient l’air conducteur (ionisé) et déchargeaient un électroscope à feuilles d’or. Cette décharge était plus rapide à déceler que le noircissement de la plaque, et elle permettait aussi une première mesure quantitative du phénomène, en mesurant la variation de l’écartement des feuilles au cours du temps. En cela, Becquerel s’inspirait des recherches alors menées sur les rayons X (par Thomson, Rutherford et Perrin, en particulier). Il put ainsi comparer rapidement l’activité de divers corps et il observa ainsi que les corps phosphorescents autres que l’uranium n’émettaient pas de rayons pénétrants (ce point était alors très controversé), puis il découvrit que tous les composés de l’uranium en émettaient, même s’ils n’étaient pas du tout phosphorescents. Il en déduisit que le rayonnement venait de l’atome d’uranium lui-même, indépendamment des arrangements chimiques des molécules. Obtenant du chimiste Henri Moissan un échantillon d’uranium métallique, il constata que celui-ci était effectivement plus actif que ses sels : autrement dit, l’activité était directement liée à la quantité d’uranium présente. Il appela donc ces rayons des « rayons uraniques », les autres physiciens parlant de « rayons de Becquerel ». En cette année 1896, l’uranium n’était guère connu que pour être le plus lourd des éléments naturels dans le tableau de Mendéléiev (Z=92, A=238) et la seule utilité qu’on lui connaissait était de colorer le cristal de Bohême. La seule mine connue s’y trouvait d’ailleurs, à Joachimstahl (aujourd’hui Jachymov).

Mais au fait, qu’avait au juste détecté Becquerel ? L’uranium naturel (U238) se désintègre en thorium 234 en émettant une particule alpha. Mais cet alpha est facilement absorbé, en particulier par la feuille de papier noir, ce n’est donc pas lui qui impressionne la plaque photographique. Par contre le thorium 234 se désintègre en protactinium 234 (avec une période de 24 jours) en émettant une particule bêta (un électron). Ce protactinium se désintègre à son tour en uranium 234 en émettant une autre particule bêta, avec une période de 6h. Ce sont ces électrons qui traversent le papier (et la croix de cuivre) pour impressionner la plaque photographique. L’uranium 234 donne ensuite du thorium 230, puis du radium 226 (le radium des Curie), du radon 222, du polonium 218, etc. jusqu’au polonium 210 (le polonium des Curie), la chaîne se terminant au plomb 206, qui est stable.

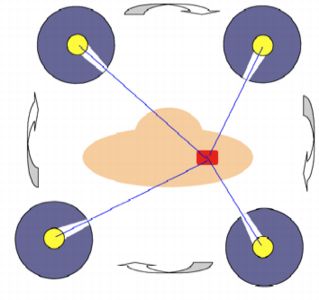

La famille de transmutations qui passe par le radium 226 et le radon 222

Les rayons de Becquerel suscitèrent moins d’enthousiasme que

les rayons X. À Saint-Pétersbourg, I.I. Borgman s’y intéressa brièvement (un

article en avril 1897), ainsi que Villari en Italie (un article en juillet

1897). À Londres, Lord Kelvin et ses collaborateurs J.C. Beattie et S.

Smoluchowski étudièrent en 1896-1897 le rayonnement de l’uranium métallique

(fourni aussi par Moissan) en utilisant un électromètre,

beaucoup plus précis que l’électroscope, et ils mesurèrent la décharge des

corps électrisés sous l’effet des rayons de Becquerel. Ils publièrent ainsi

plusieurs articles « sur l’électrification de l’air par l’uranium. »

Comme Becquerel, Kelvin et les autres s’intéressaient plus à la nature de ces nouveaux rayons qu’à leur origine. Becquerel écrivit plus tard :

« Comme les nouveaux rayons ont été découverts avec l'uranium, il

paraissait a priori improbable que l'activité d'autres corps connus pût être

considérablement plus grande, et la recherche sur la généralité du nouveau

phénomène paraissait alors moins urgente que l'étude physique de sa nature. »

Les rayons de Becquerel suscitèrent moins d’enthousiasme que

les rayons X. À Saint-Pétersbourg, I.I. Borgman s’y intéressa brièvement (un

article en avril 1897), ainsi que Villari en Italie (un article en juillet

1897). À Londres, Lord Kelvin et ses collaborateurs J.C. Beattie et S.

Smoluchowski étudièrent en 1896-1897 le rayonnement de l’uranium métallique

(fourni aussi par Moissan) en utilisant un électromètre,

beaucoup plus précis que l’électroscope, et ils mesurèrent la décharge des

corps électrisés sous l’effet des rayons de Becquerel. Ils publièrent ainsi

plusieurs articles « sur l’électrification de l’air par l’uranium. »

Comme Becquerel, Kelvin et les autres s’intéressaient plus à la nature de ces nouveaux rayons qu’à leur origine. Becquerel écrivit plus tard :

« Comme les nouveaux rayons ont été découverts avec l'uranium, il

paraissait a priori improbable que l'activité d'autres corps connus pût être

considérablement plus grande, et la recherche sur la généralité du nouveau

phénomène paraissait alors moins urgente que l'étude physique de sa nature. »

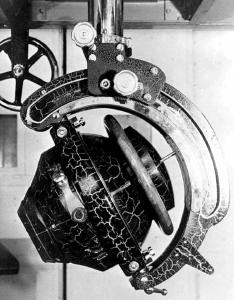

Électromètre de Kelvin, perfectionné par Pierre Curie

Mais les rayons de Becquerel semblaient beaucoup moins intéressants que les rayons X : ils n’avaient rien de très spectaculaire, et ce n’est que la découverte de la radioactivité du thorium, puis celle du polonium et du radium et tout ce qui en découla qui, rétrospectivement, leur accorda une importance majeure. Des rayonnements de toute nature étaient alors découverts les uns après les autres, rayons cathodiques, rayons canaux, rayons infrarouges et ultraviolets, rayons X, rayons uraniques, ondes hertziennes, etc. sans oublier tous les phénomènes de luminescence (et même des rayons inexistants comme les « rayons N »). Et l’idée que le monde est traversé d’une foule de rayonnements ou d’énergies invisibles explique la grande vogue du spiritisme à cette époque (Conan Doyle, Crookes, les Curie s’y intéressèrent beaucoup). L’intérêt pour les rayons de Becquerel déclina vite : si Becquerel lui-même publia huit articles sur les rayons uraniques en 1896, il n’en publia plus qu’un en avril 1897 avant d’abandonner le sujet et de revenir à ses recherches antérieures, considérant la question close.

Radiopionniers: les Curie, savants atypiques

Le sujet des rayons uraniques était donc presque abandonné, quand Pierre Curie suggéra à Marie d’en faire le sujet de sa thèse de doctorat. S’il n’avait pas le prestige social d’un Becquerel, Pierre Curie était pourtant un physicien exceptionnel. Il avait découvert en 1880 avec son frère Jacques la piézo-électricité (la propriété du quartz de générer par déformation des charges électriques) et en avait donné l’explication, il avait étudié en détail le magnétisme (la « loi de Curie » et le « point de Curie » en gardent la mémoire), et beaucoup réfléchi aux questions de symétrie (« principe de Curie »). Brillant théoricien, il était aussi concepteur d’instruments de précision (balance de Curie, électromètre de Curie, etc.). Il était professeur à l’École de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (EPCI) où il disposait d’un très modeste laboratoire.

La personnalité et la vie de Maria Skłodowska sont bien connues par les nombreuses biographies de Madame Curie, à commencer par celle de sa fille Ève. La brillante étudiante polonaise avait épousé en 1895 Pierre Curie, leur première fille Irène était née le 12 septembre 1897, et Marie décida de commencer une thèse de doctorat (la première femme en France à se lancer dans cette aventure).

Pierre Curie (1859-1906), physicien Marie Curie (1867-1934), chimiste

Elle choisit d’étudier les rayons uraniques de Becquerel et de rechercher si d’autres corps que l’uranium pouvaient en émettre. « La question était entièrement nouvelle » écrivit-elle en 1923 dans sa biographie de Pierre. Ce n’était pas tout à fait exact, d’autres physiciens avaient déjà eu la même idée, mais leurs résultats étaient très confus. Marie décida d’utiliser l’ionisation de l’air pour détecter et comparer l’activité de différents échantillons et surtout d’employer pour cela l’électromètre de Kelvin, grandement perfectionné par Pierre, pour mesurer l’intensité du courant d’ionisation de ses échantillons. La plaque photographique était lente, l’électroscope peu précis, l’électromètre était l’outil idéal, mais son utilisation était très délicate. L’idée de base est simple : un échantillon est placé entre les deux plaques d’un condensateur (une chambre d’ionisation) dont on mesure le courant de décharge grâce à l’électromètre : le passage du courant fait pivoter un miroir suspendu à un long fil de torsion en quartz, ce pivotement dévie un faisceau lumineux réfléchi par le miroir et qui revient sur une règle graduée. La vitesse de déplacement de la tache de lumière mesure l’intensité du courant.

Le « montage Curie » de mesure de la radioactivité (exposé au musée Curie à Paris) : à gauche la « boîte » est la chambre d’ionisation où est placé l’échantillon dont on mesure l’activité, au centre (au fond) l’électromètre, au premier plan, la réglette graduée et, accrochée dessous la lampe dont la lumière est réfléchie par le miroir suspendu au fil de l’électromètre. À droite, au fond, la balance à quartz ajoutée ensuite, et sa boîte de poids.

Les carnets de laboratoire remplis par Marie et Pierre Curie permettent de suivre leur cheminement, leurs hésitations, leurs doutes et leurs joies.

Marie commença à utiliser l’électromètre le 16 décembre 1897, et elle ajouta au montage un quartz piézo-électrique le 20 janvier pour que les mesures soient plus stables et plus précises. Sous la tension d’un poids, le quartz générait une charge électrique bien déterminée, et il ne restait qu’à mesurer avec un chronomètre le temps nécessaire au courant d’ionisation pour compenser cette charge. Ce « montage Curie » fut la clé de la réussite. Il resta utilisé plus d’un demi-siècle pour les mesures fines de radioactivité.

Le 10 février Marie put commencer ses premières mesures, en commençant, bien entendu, par reproduire les expériences de Becquerel, et surtout de Kelvin et ses collaborateurs, sur divers échantillons de sels d’uranium. Tous les composés de l’uranium se révélèrent actifs et cela d’autant plus qu’ils contenaient plus d’uranium : l’activité était bien liée aux atomes, indépendamment de leur composition chimique. Cependant, elle remarqua le 17 février une anomalie avec deux minerais : la pechblende et la chalcolite.

Pechblende Chalcolite (ou torbernite)

Ils étaient deux fois plus actifs que l’uranium, et c’est là que l’on voit l’importance des mesures quantitatives précises que Marie Curie était seule à exécuter. Mais la chalcolite de synthèse ne possédait pas cette propriété, et Marie supposa donc qu’elle était due à une « impureté » contenue dans la chalcolite et la pechblende naturelles dont la composition est complexe. Elle ne s’attarda cependant pas sur cette anomalie et continua à étudier systématiquement d’autres substances.

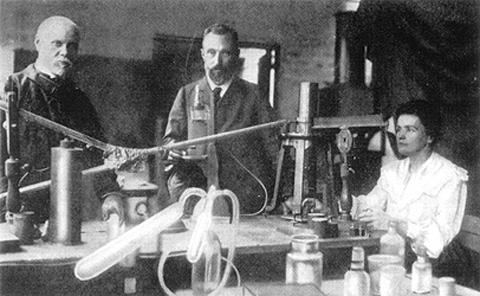

Marie Curie aux commandes, la main droite sur le poids de la

balance à quartz, la main gauche sur le chronomètre et l’œil fixé sur la tache

de lumière sur la règle. À ses côtés, Pierre Curie et son assistant, Petit.

L’électromètre est ici en dehors de l’image, sur la gauche. ACJC

Marie Curie aux commandes, la main droite sur le poids de la

balance à quartz, la main gauche sur le chronomètre et l’œil fixé sur la tache

de lumière sur la règle. À ses côtés, Pierre Curie et son assistant, Petit.

L’électromètre est ici en dehors de l’image, sur la gauche. ACJC

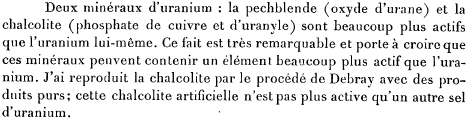

L’anomalie notée par

Marie Curie, qui conduisit à la découverte du polonium et du radium (comptes-rendus à l’Académie des Sciences, 12

avril 1898)

L’anomalie notée par

Marie Curie, qui conduisit à la découverte du polonium et du radium (comptes-rendus à l’Académie des Sciences, 12

avril 1898)

Le 24 février, elle découvrit que le thorium émettait lui aussi des rayonnements similaires à ceux de l’uranium, et même qu’il était plus actif.

Grâce aux relations de Pierre parmi les minéralogistes, elle put examiner « un grand nombre de métaux, sels, oxydes et minéraux » dans les collections de minéralogie de l’EPCI, de la Sorbonne et du Muséum. Mais seuls les composés de l’uranium et du thorium montrèrent une activité mesurable. Elle publia le 12 avril 1898 une note sur les « Rayons émis par les composés de l’uranium et du thorium » mentionnant l’activité anormale des minerais d’uranium. Elle se posa bien sûr la question de la source d’énergie de ces rayons, et comme le thorium et l’uranium étaient les éléments les plus lourds connus (avec des masses atomiques de 234 et 238), cela lui suggéra une explication ingénieuse :

On découvrait presque chaque année de nouveaux rayonnements et il était en effet logique de penser que certains corps pouvaient avoir la possibilité de les capter dans l’espace comme de petites antennes, plus ou moins efficaces selon la nature des corps et des rayonnements.

Cependant en Allemagne, à Erlangen, Gerhardt Schmidt l’avait précédée et il avait annoncé dès le 14 février que le thorium émettait des rayons de Becquerel. Dès qu’elle l’apprit, Marie Curie abandonna le thorium pour se focaliser sur l’anomalie découverte dans la pechblende. Comme elle venait de montrer qu’aucun élément connu ne pouvait en être responsable, elle pensa qu’il devait exister dans la pechblende un élément inconnu et beaucoup plus actif que l’uranium : puisqu’il n’avait pas été décelé chimiquement jusque-là, il devait être présent à l’état de traces, et donc être particulièrement actif.

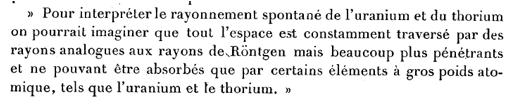

Pierre la rejoignit alors dans ses recherches, et ils se

lancèrent dès le 14 avril dans la séparation chimique des constituants d’un

échantillon de quelques centaines de grammes de pechblende. Marie avait reçu

une bonne formation de chimiste en Pologne, mais ils n’avaient bien sûr aucune

idée des propriétés chimiques de ce nouvel élément, et ils tâtonnèrent donc

quelque peu.

Pierre la rejoignit alors dans ses recherches, et ils se

lancèrent dès le 14 avril dans la séparation chimique des constituants d’un

échantillon de quelques centaines de grammes de pechblende. Marie avait reçu

une bonne formation de chimiste en Pologne, mais ils n’avaient bien sûr aucune

idée des propriétés chimiques de ce nouvel élément, et ils tâtonnèrent donc

quelque peu.

Ils reçurent l’aide de chimistes de l’EPCI, Gustave Bémont en particulier, et ils utilisèrent les méthodes usuelles de chimie minérale, en se guidant « par le contrôle de l’activité radiante des produits séparés à chaque opération ».

Finalement, le « corps actif » resta avec le bismuth, et ils l’en séparèrent en répétant des cristallisations fractionnées (les premiers cristaux qui apparaissaient étaient plus actifs que la solution). Ils obtinrent ainsi un corps 400 fois plus actif que l’uranium, qu’ils proposaient d’appeler polonium, en l’honneur de la patrie de Marie (alors partagée entre les empires russe, allemand et austro-hongrois).

Les Curie annoncèrent leur résultat dans une note du 13 juillet 1898 à l’Académie des Sciences avec le titre « Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans la pechblende ». C’était la première fois qu’apparaissait le terme de radioactivité. Comme le thorium et le polonium émettaient des rayons « uraniques », ce terme ne paraissait plus approprié : il s’agissait manifestement d’une propriété nouvelle de la matière, la radioactivité.

La recette du polonium K. Kabzinska

Avec le recul, nous savons que cette substance « 400 fois plus active que l’uranium » contenait extrêmement peu de polonium : le polonium 210 est dix milliards de fois plus radioactif que l’uranium 238. Les Curie avaient en réalité isolé du sulfure de bismuth avec des traces (moins d’une partie par million) de polonium. Cela explique que la spectroscopie n’ait pu déceler d’autres raies que celles du soufre et du bismuth. Isoler le polonium fut un long travail, le laboratoire Curie ne parvenant qu’en 1910 à isoler quelques milligrammes d’une substance contenant 1% de polonium, permettant d’identifier des raies caractéristiques dans son spectre. De plus, le polonium 210 a une période de 140 jours, il disparaît donc rapidement des échantillons. Dans la nature il est constamment régénéré par les désintégrations radioactives à partir de l’uranium.

Au cours de leur analyse, les Curie avaient repéré la présence d’une autre substance radioactive, au comportement chimique complètement différent. Après une pause de trois mois, sans doute pour attendre la livraison de 5 kilos de pechblende, les travaux reprirent le 11 novembre. La méthode de séparation était analogue, quoique différant dans les détails, et Gustave Bémont apporta à nouveau une aide précieuse aux Curie. La nouvelle substance était si voisine du baryum qu’il était, là encore, impossible de l’en séparer par des méthodes purement chimiques et il fallut à nouveau recourir à la cristallisation fractionnée. La nouvelle substance demeurait mêlée à une forte proportion de baryum, mais l’activité du mélange dépassait 900 fois celle de l’uranium, et une raie inconnue apparaissait dans son spectre. Sur ces bases, les Curie proposèrent, le 26 décembre 1898, dans une communication à l’Académie des Sciences l’existence d’une nouvelle substance extrêmement radioactive, à laquelle ils donnèrent le nom de radium.

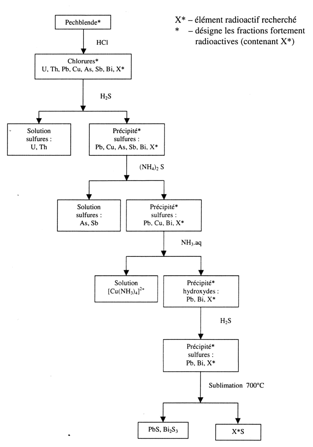

Le laboratoire de physique des Curie (on reconnaît au centre de la photo le « montage Curie » de mesure de la radioactivité) ACJC

Le radium 226 est en fait trois millions de fois plus radioactif que l’uranium 238, et le mélange final contenait donc moins d’un millième de radium, mais c’était suffisant pour que des raies caractéristiques apparaissent dans le spectre du mélange. Il était cependant clair pour les Curie que des quantités énormes de minerai, se chiffrant en tonnes, seraient nécessaires pour extraire des quantités utiles de radium : pour continuer les recherches, il fallait passer rapidement à une échelle industrielle !

La découverte du radium eut un retentissement aussi grand

que celle des rayons X deux ans plus tôt. La personnalité des découvreurs y

était pour beaucoup, mais aussi la radioactivité considérable du radium. La

découverte du radium ressuscita l’intérêt pour les rayons de l’uranium et du

thorium. Ernest Rutherford à Cambridge, puis à Montréal, André Debierne et Paul

Villard à Paris, Friedrich Oskar Giesel, Stefan Meyer et Egon von Schweidler à

Vienne, Julius Elster et Hans Friedrich Geitel à Heidelberg, Friedrich Ernest

Dorn à Halle, William Ramsay à Londres, tous se passionnèrent pour la

radioactivité. Même Becquerel s’y remit ! Le prix Nobel de physique le

récompensa en 1903 pour sa découverte de la radioactivité, ainsi que Pierre et

Marie Curie pour leurs contributions à l’étude de cette radioactivité. Pierre

dut beaucoup insister pour que Marie partage le prix avec lui, et le prix ne

mentionnait pas le polonium, ni le radium, dont l’existence était alors

contestée par les chimistes (ce n’est qu’après avoir isolé du radium sous forme

métallique que Marie Curie reçut le prix Nobel de chimie en 1911).

La découverte du radium eut un retentissement aussi grand

que celle des rayons X deux ans plus tôt. La personnalité des découvreurs y

était pour beaucoup, mais aussi la radioactivité considérable du radium. La

découverte du radium ressuscita l’intérêt pour les rayons de l’uranium et du

thorium. Ernest Rutherford à Cambridge, puis à Montréal, André Debierne et Paul

Villard à Paris, Friedrich Oskar Giesel, Stefan Meyer et Egon von Schweidler à

Vienne, Julius Elster et Hans Friedrich Geitel à Heidelberg, Friedrich Ernest

Dorn à Halle, William Ramsay à Londres, tous se passionnèrent pour la

radioactivité. Même Becquerel s’y remit ! Le prix Nobel de physique le

récompensa en 1903 pour sa découverte de la radioactivité, ainsi que Pierre et

Marie Curie pour leurs contributions à l’étude de cette radioactivité. Pierre

dut beaucoup insister pour que Marie partage le prix avec lui, et le prix ne

mentionnait pas le polonium, ni le radium, dont l’existence était alors

contestée par les chimistes (ce n’est qu’après avoir isolé du radium sous forme

métallique que Marie Curie reçut le prix Nobel de chimie en 1911).

Caricature parue en 1904 dans Vanity Fair ACJC

Rutherford montra dès janvier 1899 que le rayonnement de l’uranium était de deux types, qu’il baptisa alpha et bêta : les rayons alpha ionisaient fortement l’air mais étaient peu pénétrants, les rayons bêta ionisaient moins mais pénétraient plus les obstacles. Les Curie retrouvèrent cette même distinction pour le rayonnement du radium en novembre 1899. Dans leur laboratoire, toujours en 1899, Debierne découvrit dans la pechblende un nouveau corps radioactif, l’actinium. La même année, Becquerel identifia les rayons bêta aux rayons cathodiques (les électrons) et, en même temps que Giesel, il montra qu’ils étaient déviés par un champ magnétique. En avril 1900, Villard observa un troisième type de rayonnement, bien plus pénétrant que les deux autres et non dévié par un champ magnétique, les rayons gamma. Max von Laue montra en 1912 qu’il s’agissait d’un rayonnement électromagnétique, comme la lumière ou les rayons X, mais de plus courte longueur d’onde. Les rayons alpha semblaient plus intéressants pour la physique du fait de leur forte interaction avec la matière, mais les bêtas et les gammas parurent avoir plus d’avenir en médecine et en biologie.

En effet, en octobre 1900, Giesel plaça pendant quelques

heures du radium sur son bras et nota l’évolution de la profonde brûlure que

cela entraîna, observation confirmée peu après par Otto Walkoff. Elster et

Geitel (inventeurs de la cellule photoélectrique) étudiaient l’ionisation de

l’atmosphère et ils se rendirent compte en 1901 que l’air comme le sol étaient

légèrement radioactifs. J.J. Thomson annonça en 1903 que l’eau, elle aussi,

était radioactive (elle contient en effet du radon dissous) et cela suscita

beaucoup d’intérêt pour le thermalisme dont on pensa comprendre l’origine des

bienfaits. En 1903 toujours, Elster et Geitel découvrirent (en même temps que

William Crookes) que le sulfure de zinc scintillait en recevant un rayon alpha.

Cela permettait de compter les transmutations une par une : si leur rythme

moyen était constant, leur survenue se révéla aléatoire, ce qui troubla

beaucoup les physiciens.

En effet, en octobre 1900, Giesel plaça pendant quelques

heures du radium sur son bras et nota l’évolution de la profonde brûlure que

cela entraîna, observation confirmée peu après par Otto Walkoff. Elster et

Geitel (inventeurs de la cellule photoélectrique) étudiaient l’ionisation de

l’atmosphère et ils se rendirent compte en 1901 que l’air comme le sol étaient

légèrement radioactifs. J.J. Thomson annonça en 1903 que l’eau, elle aussi,

était radioactive (elle contient en effet du radon dissous) et cela suscita

beaucoup d’intérêt pour le thermalisme dont on pensa comprendre l’origine des

bienfaits. En 1903 toujours, Elster et Geitel découvrirent (en même temps que

William Crookes) que le sulfure de zinc scintillait en recevant un rayon alpha.

Cela permettait de compter les transmutations une par une : si leur rythme

moyen était constant, leur survenue se révéla aléatoire, ce qui troubla

beaucoup les physiciens.

La concurrence devenait très intense, mais les Curie gardaient une longueur d’avance. Les sources radioactives qu’ils préparaient étaient dix à vingt fois plus pures et donc plus intenses que celles de leurs rivaux, ce qui rendait beaucoup plus nets les phénomènes observés. Mais il fallait des tonnes de minerai d’uranium pour en extraire des milligrammes de radium. Ce minerai était coûteux, mais Pierre obtint à bas prix des résidus de pechblende, du minerai dont l’uranium avait déjà été extrait et qui n’avait (au début) aucune valeur marchande. Cent kilos arrivèrent à Paris début 1899, et Pierre Curie engagea André Debierne pour l’assister. Il passa également un contrat avec la Société Centrale de Produits Chimiques (société qui commercialisait déjà les instruments qu’il avait inventés). Cette société prenait en charge les premières étapes de la séparation chimique des sels radioactifs, en conservait une partie qu’elle commercialisait (les prix montaient en flèche devant une demande sans cesse accrue) et donnait le reste au laboratoire Curie qui effectuait les dernières étapes de séparation.

Ce travail final demeurait cependant très lourd (Marie Curie racontera volontiers plus tard les conditions pénibles dans lesquelles elle dut travailler). Une tonne de résidus fut traitée au cours de l’été 1899, deux tonnes supplémentaires fin 1899, six en 1900, cinq en 1902. Mais en 1903, le gouvernement autrichien décréta un embargo sur les exportations de résidus de pechblende. Les Curie furent cependant épargnés par cet embargo (à la grande fureur de leurs collègues, britanniques et allemands en particulier) et ils reçurent dix tonnes de minerai en 1904. Avec les 100 mg de chlorure de radium dont elle disposait alors, Marie Curie donna en 1902 une première estimation de la masse atomique du radium : 225±1 . La valeur actuelle est 226. Tous ces résultats lui permirent de soutenir brillamment sa thèse de doctorat en juin 1903, quelques mois avant de partager le prix Nobel de physique avec son mari, et Becquerel.

La thèse de doctorat de Marie Curie

Assez rapidement, les Curie se plaignirent que les mesures devenaient difficiles dans leur laboratoire car l’air y était ionisé presque en permanence. Cela faussait les délicates mesures, la radioactivité serait-elle contagieuse ? Les Curie pensèrent que des poussières riches en radium causaient ces troubles, mais cette radioactivité « induite » diminuait rapidement avec le temps, ce qui n’était pas le cas des sels de radium. Dorn découvrit que du radium émanait un gaz, que l’on baptisa faute de mieux « émanation du radium ». Il ne reçut son nom actuel de radon 222 qu’en 1923. Cette émanation laissait à son tour un dépôt radioactif sur les instruments. À Montréal, Rutherford découvrait, lui, une « émanation du thorium », appelé ensuite thoron et aujourd’hui radon 220. Cela le conduisit à découvrir la transmutation nucléaire, et à comprendre peu à peu pourquoi le radium et le polonium étaient toujours mêlés à l’uranium et au thorium, la raison de leurs proportions relatives, et de leurs différences de radioactivité.

Mais ce qui surprenait le plus les physiciens, c’était la propriété des corps radioactifs de libérer en permanence de l’énergie de façon apparemment inépuisable. Non seulement cela allait à l’encontre de la loi bien vérifiée de la conservation de l’énergie, mais il s’agissait en plus d’une énergie considérable. Le radium rayonne de la lumière en permanence (ou pour être exact il excite les molécules d’air qui rayonnent de la lumière) ainsi qu’une chaleur suffisante pour chauffer de l’eau : Pierre Curie et Albert Laborde mesurèrent en 1903 un dégagement constant de chaleur de l’ordre de 100 calories par gramme et par heure. Quelle pouvait être la source de cette énergie inépuisable ? En 1900, Marie Curie pensait que « le rayonnement est une émission de la matière accompagnée de la perte de poids des substances radioactives ».

Prémonitoire ? Oui, mais il n’y avait pas d’indication expérimentale allant en ce sens, la perte de masse supposée n’était pas mesurable, et aucun changement de nature de l’uranium, du thorium ou du radium ne se manifestait jusque-là dans les expériences. En 1902, Pierre et Marie Curie revinrent donc à l’idée « que le radium utilise une énergie extérieure de nature inconnue », fonctionnant comme une antenne qui capterait continuellement une énergie diffuse baignant tout l’espace. Ils s’intéressaient beaucoup au spiritisme à ce moment-là, participant à des expériences avec des médiums comme Eusapia Palladino. Rutherford penchait, lui, pour une transformation interne de l’atome, conforté en ce sens par les expériences qu’il menait alors avec Frederick Soddy et qui les conduisirent à la transmutation des atomes et à l’alchimie nucléaire. En 1905, Einstein publia E = mc2, donnant une explication à l’énergie considérable libérée par les corps radioactifs au prix d’une diminution infinitésimale de leur masse.

Quelle que fût l’origine de l’énergie du radium, Pierre Curie en entrevit immédiatement toutes les conséquences et il termina en 1905 sa conférence Nobel par : « On peut concevoir encore que dans des mains criminelles le radium puisse devenir très dangereux, et ici on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible.

L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique ; les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. »

En s’inspirant du livre de vulgarisation sur le radium écrit en 1909 par Frederick Soddy, le romancier Herbert-George Wells décrivit dans The World Set Free (publié début 1914 et traduit en français sous le titre La destruction libératrice) le développement de l’énergie nucléaire, et une guerre dans laquelle des bombes nucléaires seraient larguées d’avion. Il imagina au passage que la possibilité de rendre des corps artificiellement radioactifs serait mise au point en 1933 (ce n’est qu’en 1934 que les Joliot-Curie découvrirent la radioactivité artificielle !).

Le roman de H.G. Wells qui anticipe l’énergie nucléaire

La mort accidentelle de Pierre Curie en 1906 entraîna

l’arrêt de nombreux travaux du laboratoire Curie consacrés à la physique de la

radioactivité, et le laboratoire s’orienta plutôt vers la chimie des substances

radioactives, la métrologie et les applications thérapeutiques (par un

rapprochement avec l’Institut Pasteur où Jean Danysz étudiait les effets du

radium sur divers organismes vivants, les bactéries en particulier).

La mort accidentelle de Pierre Curie en 1906 entraîna

l’arrêt de nombreux travaux du laboratoire Curie consacrés à la physique de la

radioactivité, et le laboratoire s’orienta plutôt vers la chimie des substances

radioactives, la métrologie et les applications thérapeutiques (par un

rapprochement avec l’Institut Pasteur où Jean Danysz étudiait les effets du

radium sur divers organismes vivants, les bactéries en particulier).

Cela laissa le champ libre à Rutherford et ses collaborateurs pour résoudre la question de l’origine de la radioactivité, de son énergie, et de la structure de l’atome. Les « années Rutherford » changèrent directement et indirectement la face du monde.

Ernest Rutherford (1871-1937)

Radiofolies

Mais les premières applications de la radioactivité furent

médicales. Et ludiques ! Les rayons X

avaient provoqué un immense engouement et un émerveillement populaire. La

radioactivité possédait la même aura mystérieuse, et le radium la symbolisait

plus que tout. Il fut l’objet d’un véritable emballement qui persista pendant

des décennies. La « Petite boutique du radium » expose au musée

Curie, à Paris, tout un éventail d’applications des plus farfelues aux plus

sérieuses, des plus inoffensives aux plus dangereuses.

Mais les premières applications de la radioactivité furent

médicales. Et ludiques ! Les rayons X

avaient provoqué un immense engouement et un émerveillement populaire. La

radioactivité possédait la même aura mystérieuse, et le radium la symbolisait

plus que tout. Il fut l’objet d’un véritable emballement qui persista pendant

des décennies. La « Petite boutique du radium » expose au musée

Curie, à Paris, tout un éventail d’applications des plus farfelues aux plus

sérieuses, des plus inoffensives aux plus dangereuses.

La Petite boutique du radium au musée Curie à Paris

Ce radium qui brillait dans l’obscurité était d’ailleurs si impressionnant que la célèbre photographie qui le montrait servit au timbre émis en 1967 pour le centenaire de la naissance de Marie Curie.

Photo prise à la seule lueur du radium. La lumière ne vient pas directement du radium mais des molécules d’air excitées par son rayonnement. ACJC

Timbre en l’honneur de

Marie Curie émis en 1967 pour le centenaire de sa naissance.

Timbre en l’honneur de

Marie Curie émis en 1967 pour le centenaire de sa naissance.

En dehors des Curie, personne ne disposait alors d’assez de radium pour admirer ce spectacle, mais un jouet scientifique fit fureur à la Belle Époque, le spinthariscope de Crookes. Ayant découvert que le sulfure de zinc scintillait sous le choc des rayons alpha, il eut l’idée de mettre une très petite quantité de radium à proximité d’un écran de sulfure de zinc, à l’intérieur d’un tube fermé par une lentille grossissante permettant d’observer les scintillations.

Spinthariscope de 1910 (modèle de Crookes) au radium, spinthariscope moderne à l’uranium Th.W. Gray

Ce n’était pas seulement un jouet : un écran de sulfure de zinc soumis à un rayonnement intense paraît uniformément éclairé, mais quand l’intensité diminue, il se met à ressembler à une « mer lumineuse turbulente », puis à une intensité encore plus faible, l’écran scintille sans cesse en allumant des éclairs de façon apparemment aléatoire. Chacun de ces minuscules éclairs correspond à la transmutation d’un seul atome de radium : on voit donc littéralement et le caractère atomique de la matière et le caractère aléatoire du monde quantique ! Cela dit, c’était aussi un jouet.

Spinthariscope jouet de 1947, et sa publicité

Poésie, théâtre et littérature s’emparèrent également du sujet. Si H.G. Wells annonça l’énergie nucléaire en 1914 dans The world set free et traduit en français sous le titre La destruction libératrice, dès 1908 Anatole France évoqua dans L’île des pingouins une bombe à base de radium (ou plutôt de radon). En 1936, Céline imagina dans Mort à crédit un héros passionné par l'agriculture "radiotellurique". Paul d’Ivoi, grand auteur de romans populaires, écrivit La course au radium et Le roi du radium (réédité sous le titre Le radium qui tue) qui évoque le laboratoire des Curie et les expériences de Crookes sur le spiritisme.

Les romans d’aventures de Paul d’Ivoi ont toujours des lecteurs

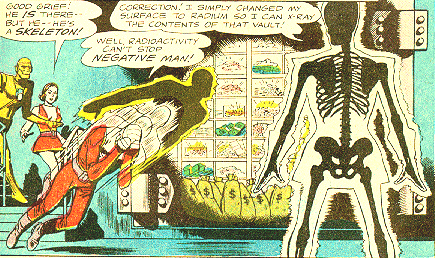

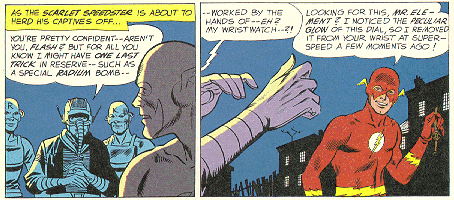

Et le radium est bien sûr demeuré présent dans les bandes dessinées, jusqu’à nos jours :

On ne cherchera pas ici d’exactitude scientifique, le radium n’émettant pas de rayons X, et les rayons X n’étant pas visibles à l’œil nu.

Une partie de la fascination provoquée par le radium venait

de son prix exorbitant. Dans les premiers temps, il n’était extrait que des

mines de Joachimstahl en Bohême, à raison d’un gramme pour 5 à 10 tonnes de

résidu de pechblende, au terme d’une longue suite d’opérations chimiques et

physiques.

Une partie de la fascination provoquée par le radium venait

de son prix exorbitant. Dans les premiers temps, il n’était extrait que des

mines de Joachimstahl en Bohême, à raison d’un gramme pour 5 à 10 tonnes de

résidu de pechblende, au terme d’une longue suite d’opérations chimiques et

physiques.

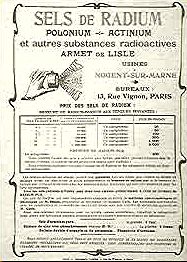

Un industriel, Armet de Lisle, ouvrit en 1904 à Nogent-sur-Marne, avec l’aide des Curie, la première usine au monde d’extraction du radium (extrayant aussi de l’uranium, du thorium, de l’actinium, et du polonium, puisque ces éléments sont toujours présents ensemble). L’usine fonctionna jusqu’en 1928 (l’école primaire Marie Curie occupa les lieux, quelque peu contaminés, de 1968 à 1998).

Les tarifs de l’usine d’Armet de Lisle ACJC

On estime qu’il y avait environ 4 g de radium disponibles

dans le monde en 1904 (dont 1.5 en France, 1 en Allemagne, 0.5 en

Grande-Bretagne et 0.5 aux États-Unis). L’embargo instauré par le gouvernement

austro-hongrois déclencha la recherche d’autres gisements dans le monde.

On estime qu’il y avait environ 4 g de radium disponibles

dans le monde en 1904 (dont 1.5 en France, 1 en Allemagne, 0.5 en

Grande-Bretagne et 0.5 aux États-Unis). L’embargo instauré par le gouvernement

austro-hongrois déclencha la recherche d’autres gisements dans le monde.

Le minerai de carnotite du Colorado permit à la Standard Chemical Co. de Pittsburgh de produire 200 g de radium en une douzaine d’années, de 1913 à 1926, la moitié à usage médical, l’autre à usage industriel (en particulier des peintures phosphorescentes pour les cadrans de montre). Le prix était alors de l’ordre de 100 000 $ (de l’époque, soit à peu près 1 M €) le gramme.

Cristallisation fractionnée pour séparer radium et baryum à l’usine de la Standard Chemical

C’est d’ailleurs une collecte effectuée auprès des femmes américaines qui permit d’offrir en 1921 un gramme de radium à Marie Curie.

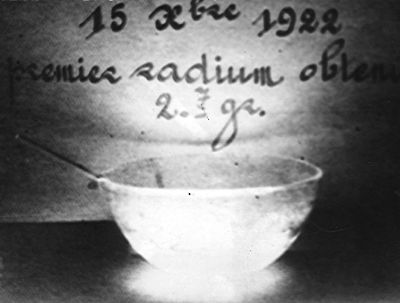

À la suite de la découverte en 1915 de la mine de Shinkolobwe, dans ce qui était alors le Congo Belge, l’Union Minière du Haut Katanga ouvrit en 1922 une usine près d’Anvers qui produisit de 50 à 100 g de radium par an (selon les besoins des clients), le prix diminuant de 75 000 à 25 000$ le gramme. En 1930 s’ouvrit l’Eldorado Gold Mine, à Port Hope au Canada, et les Canadiens montèrent un cartel avec les Belges (60% du marché pour les Belges, 40% pour les Canadiens). On estime qu’au total, 1 500 g de radium furent produits dans le monde jusqu’en 1940 (mais presque plus rien par la suite), dont le tiers se trouvait alors en Europe.

La mine de Joachimsthal (Jachimov en tchèque) a continué à extraire du radium (à raison de 3 g par an) et surtout à livrer de l’uranium (à l’Allemagne après l’annexion des Sudètes en 1938, puis à l’URSS après 1945). C’est aujourd’hui une station thermale réputée. En effet, les sources thermales vantèrent dès le début du XX° siècle la radioactivité naturelle de leurs eaux : à Vichy, Plombières et dans bien d’autres stations, l’eau jaillit légèrement radioactive, et comme la radioactivité apparaissait alors comme une source de vie, elles axèrent leur « réclame » sur cette particularité. Et comme l’effet bénéfique semblait diminuer avec le transport (ce qui était attribué à la courte période de 92 h du radon), on vendit aussi de nombreuses « fontaines au radium » pour irradier chez soi l’eau des boissons, ou même des bains.

Buvard publicitaire vantant la radioactivité des eaux de Plombières et fontaine au radium, pour irradier l’eau de boisson (Musée Curie, Paris)

Comme il n’est pas exclu qu’une (faible !) dose de radioactivité puisse être bénéfique pour l’organisme (théorie de l’hormesis), Jachymov prise toujours très haut son radon:

Dépliant publicitaire contemporain vantant le radon des eaux de Jachymov

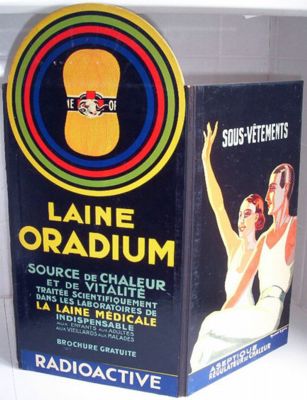

Les bienfaits supposés du radium, et plus généralement de la radioactivité, ne pouvaient pas échapper à l’industrie pharmaceutique, et l’on vit apparaître quantité de produits « à base de radium », pour soigner aussi bien la bronchite voire la tuberculose (Tubéradine), que les troubles digestifs (Digéraline), l’anémie ou la fatigue (Vigoradine, Radiovie). On en fit des poudres et des crèmes de beauté, des savons, dentifrices, shampooings, des boissons tonifiantes et rajeunissantes. On fabriqua des compresses Radiumcure, une laine Oradium pour la layette des bébés (en raison de ses « extraordinaires effets de stimulation organique d'excitation cellulaire transmis par le radium »), des oreillers pour un sommeil réparateur. Les animaux n’étaient pas oubliés : le Provaradior était un aliment pour bétail, « Le Radia, appât radioactif, attire les poissons et écrevisses comme l'aimant attire le fer. » Les plantes n’étaient pas négligées non plus, et l’on vendait des engrais radioactifs pour stimuler leur croissance.

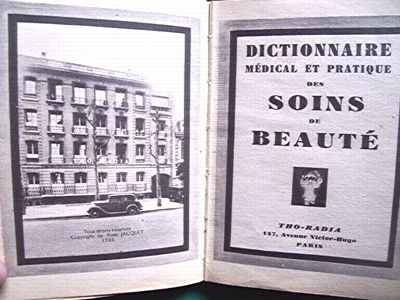

Le radium était si merveilleux qu’il pouvait à la fois faire repousser les cheveux (avec la lotion capillaire au radium du Dr. Rezall) et débarrasser des poils superflus et des maladies cutanées. À vrai dire, il était nettement plus efficace dans ce second rôle, mais non sans danger. En 1932, un certain docteur Alfred Curie déposa à Paris la marque Tho-Radia (thorium-radium) et commercialisa toute une gamme de produits de beauté, préparés par le pharmacien Alexis Moussali (qui avait auparavant commercialisé les Laboradium, Microradium, Radiobust, Radiofluide, Radioskin, RadiumCure, et Radiviril). Le Dr Alfred Curie n’avait aucun lien de parenté avec Pierre Curie, mais les produits auxquels il prêtait son nom eurent un certain succès. La radioactivité des 0.25 microgrammes de bromure de radium que contenait la crème (pour 100g d’excipient) n’était pas très dangereuse : le prix colossal du radium protégeait les acheteuses !

La société Tho-Radia avait une gamme complète de produits de beauté (Musée Curie, Paris)

Mais ce ne fut pas toujours le cas. Un milliardaire

américain, Eben Byers, mourut en 1932 empoisonné au radium après avoir consommé

en quatre ans des milliers de flacons de Radithor, contenant chacun une

microcurie de radium 226 et une de radium 228 (alors appelé mésothorium) dans

de l’eau distillée.

Mais ce ne fut pas toujours le cas. Un milliardaire

américain, Eben Byers, mourut en 1932 empoisonné au radium après avoir consommé

en quatre ans des milliers de flacons de Radithor, contenant chacun une

microcurie de radium 226 et une de radium 228 (alors appelé mésothorium) dans

de l’eau distillée.

Le Radithor était censé soigner tout un éventail de troubles variés, dont la fatigue et l’impuissance, mais chaque petit flacon avait une activité de 74 kBq, et en en consommant plusieurs par jour, Eben Byers finit par accumuler près de 350 sieverts (le radium se fixe dans les os).

Le Radithor ( Th. Gray)

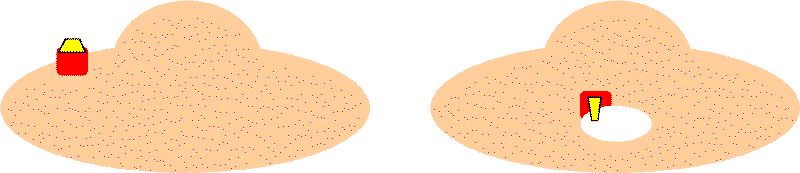

À la même époque, une autre affaire tragique, celle des « Radium girls », attira aussi l’attention du public sur les dangers de la radioactivité. L’idée vint dès 1902 de fabriquer une peinture « phosphorescente » en mélangeant un peu de radium à du sulfate de zinc et de l’huile de lin. L’industrie horlogère se mit à sortir en série des montres dont les aiguilles et le cadran étaient lisibles de nuit. L’armée était particulièrement intéressée, et marché explosa avec la Première Guerre Mondiale.

Aux États-Unis, l’U.S. Radium Corporation agrandit son usine et s’installa en 1921 à Orange, dans l’Illinois, utilisant plusieurs dizaines de jeunes femmes à peindre les chiffres et les aiguilles. Pour plus de précision, elles affinaient sans hésiter leur pinceau du bout de la langue. Beaucoup d’entre elles développèrent des cancers de la bouche et de la gorge et des nécroses de la mâchoire, et plusieurs en moururent.

Ouvrières de l’usine d’Orange (Illinois) vers 1920 Argonne National Laboratory

Le radium était clairement la cause de ces cancers mais, pour que leurs droits soient reconnus, il fallut que cinq des victimes, les Radium girls, recourent à un procès difficile auquel elles survécurent peu de temps. Ce procès marqua d’ailleurs un grand pas en avant dans la reconnaissance des risques professionnels aux USA. Il aida également à fixer en 1941 pour le radium une première norme de sécurité avec une dose maximale annuelle de 0.1 µCi (3.7 kBq), alors que les ouvrières avaient absorbé des milliers voire des dizaines de milliers de fois cette dose.

Dessin paru le 28 février 1926 dans le supplément dominical de l’American Weekly

Les peintures au radium ont disparu, le radium étant désormais remplacé par du tritium ou de l’américium beaucoup moins nocifs. Mais la culture populaire se souvient de ces montres :

Radioprotection

Les effets biologiques de la radioactivité, et plus généralement des rayonnements ionisants, ont attiré l’attention dès leur découverte. Les brûlures de la peau dues aux rayons X furent très vite remarquées, les cancers un peu plus tard en raison de leur période de latence. Les rayonnements ionisants (rayons alpha, bêta et gamma, et rayons X) arrachent des électrons aux atomes (ils les ionisent). Dans une cellule vivante, ils peuvent rompre des molécules comme l’ADN, directement ou par l’intermédiaire des radicaux libres qu’ils contribuent à former.

Les dégâts provoqués dépendent de l’énergie du rayonnement, de sa nature (les alphas interagissent fortement, donc sur une courte distance, bêtas et gammas moins, mais sur une profondeur plus grande), de la cellule touchée (les cellules en phase de multiplication sont plus vulnérables car l’ADN est moins protégé), et, bien entendu, de l’intensité de la dose reçue et de son débit. À forte dose et fort débit, les mécanismes normaux de réparation cellulaire sont saturés et la cellule meurt. À faible dose et faible débit, ces mécanismes parviennent à réparer les dégâts. La réparation est parfois incomplète et le fonctionnement de la cellule peut en être altéré. Les effets biologiques sont donc inévitables à forte dose (« déterministes ») et aléatoires à plus faible dose (« stochastiques »).

La toxicité des rayons X conduisit Antoine Béclère, le

pionnier de la radiologie en France, à préciser dès 1904 les « Moyens de

protection des médecins et de leurs patients contre l’action nocive des

nouvelles radiations ». Gants, tabliers, protections de plomb commencèrent

à faire leur apparition, mais peu de gens les utilisèrent au début.

La toxicité des rayons X conduisit Antoine Béclère, le

pionnier de la radiologie en France, à préciser dès 1904 les « Moyens de

protection des médecins et de leurs patients contre l’action nocive des

nouvelles radiations ». Gants, tabliers, protections de plomb commencèrent

à faire leur apparition, mais peu de gens les utilisèrent au début.

Antoine Béclère (1856-1939), pionnier de la radiologie en France

William Herbert Rollins, dentiste à Boston, mena de 1896 à 1904 de nombreuses expériences sur le matériel de radiologie (tubes, collimateurs, protections), il montra que les rayons X pouvaient tuer le fœtus d’un cobaye (l’animal !) et il recommanda donc d’éviter les radiographies pelviennes des femmes enceintes. En 1906 fut formulée la loi de Bergognié et Tribondeau, pionniers de la radiobiologie : les rayons X agissent avec d’autant plus d’intensité sur les cellules que l’activité reproductrice de ces cellules est grande, et que leur morphologie et leurs fonctions sont moins définitivement fixées.

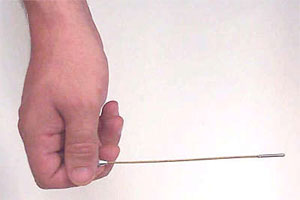

La principale difficulté rencontrée, en dehors de la méconnaissance des mécanismes biologiques mis en œuvre, était le manque de moyens de mesure de l’énergie et du flux de ces rayons : la calibration de l’appareil consistait à mesurer le temps d’apparition d’une rougeur sur la main d’un cobaye (le radiologue, cette fois !). Il fallait une vingtaine de minutes pour cela et la dose reçue était alors de 5 à 6 grays, de quoi faire frémir tout radiologue contemporain (c’est à peu près la dose utilisée pour irradier un cancer du sein).

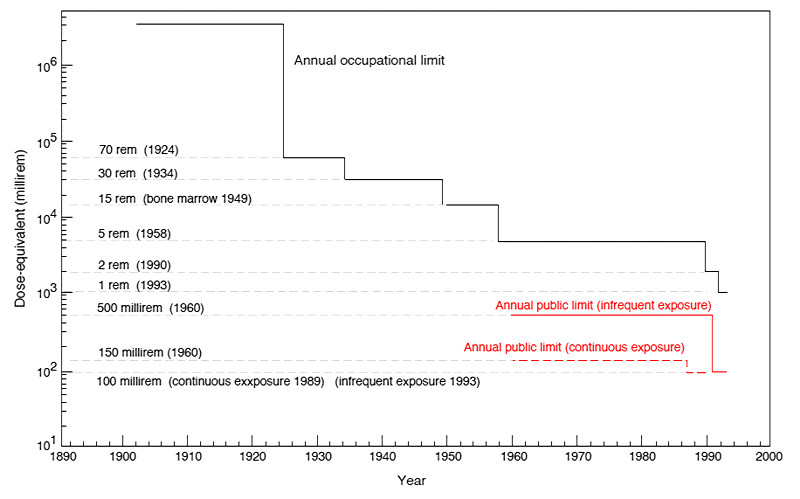

Le gray correspond à l’absorption d’une énergie d’un joule par kilo de tissu. Pour tenir compte de la différence d’effet biologique selon la nature du rayonnement et celle de la cellule, on a défini le sievert : un sievert correspond à un gray multiplié par des coefficients de pondération. La première norme, en 1902, correspondait à 0.1 gray par jour (30 grays par an). Elle n’était pas fixée par ses effets biologiques mais par la sensibilité du détecteur : une plaque photographique qui se voilait progressivement.

Les dangers du radium se sont également très vite manifestés. Giesel et Walkoff avaient relaté dès 1900 la brûlure sur leur bras due au contact pendant quelques heures d’un sel de radium faiblement actif. Les 3 et 4 avril 1901, Henri Becquerel emporta à une conférence un petit tube de sel de radium fortement actif prêté par Pierre Curie. Il le plaça dans son gilet et une forte rougeur apparut suivie d’une plaie suppurante.

Pierre Curie reproduisit sur lui-même l’expérience de Giesel et il raconta par le menu l’évolution de la plaie dans une note à l’Académie des Sciences, « Action physiologique des rayons du radium », cosignée par Becquerel. Il signalait que Marie Curie avait elle aussi été brûlée et que leurs doigts desquamaient. La santé de Pierre Curie se détériorait d’ailleurs gravement, il était très fatigué, il avait d’intenses douleurs osseuses et il perdait facilement l’équilibre. Ces troubles étaient attribués au surmenage et à leurs difficiles conditions de travail, mais leur laboratoire était fortement contaminé : Marie Curie raconta plus tard que « L'une de nos joies était d'entrer la nuit dans notre atelier. Nous percevions de tous côtés les silhouettes lumineuses des flacons et des capsules qui contenaient ces produits. »

Leurs carnets de notes furent décontaminés avant d’entrer à la Bibliothèque nationale, de nombreuses années plus tard, ainsi que le bureau et le laboratoire de Marie Curie à l’Institut du Radium (aujourd’hui musée Curie à Paris). Il est difficile d’estimer la quantité de rayonnement reçue par les Curie et leurs assistants, comme par tous les pionniers de la radioactivité, mais elle tournait probablement autour de 1 Sv/an (soit 300 fois la radioactivité naturelle).

Une page des carnets de laboratoire des Curie et son autoradiographie montrant les dépôts de radium dans l’angle supérieur gauche, ainsi qu’une empreinte de pouce en bas à droite. (Musée Curie, Paris)

« J'ai retiré ce radium de la pechblende

Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu »

Aragon (Les yeux d’Elsa, 1942)

Les dangers du radium à forte dose étant bien établis, des doutes naquirent quant à l’innocuité du radium à de plus faibles doses : le cas des Radium girls, puis celui d’Eben Byers, permirent de comprendre que le radium s’accumulait dans les os et y détruisait les cellules de la moelle osseuse.

Le danger majeur pour les médecins venait cependant des rayons X, beaucoup plus largement utilisés, et les premières normes de radioprotection datent de 1921 en Grande-Bretagne (X-ray and Radium Protection Committee), de 1922 aux États-Unis (Roentgen Ray Society). G. Pfahler suggéra en 1922 d’utiliser systématiquement des films photographiques pour enregistrer les doses reçues par les opérateurs et Edith Quinby l’imposa dès 1923 au personnel du Memorial Hospital de New York. À partir de ses travaux sur les opérateurs en radiologie, Arthur Mutscheller proposa en 1923 de limiter la dose de rayonnement tolérable à 700 mSv par an : cela correspondait à 1/10 des doses alors reçues par les opérateurs qui ne montraient aucun signe clinique d’irradiation.

La même année, Rolf Sievert fit indépendamment une proposition analogue en suivant une démarche similaire (1/100 de la dose provoquant un érythème par mois). Il était alors extrêmement difficile de mesurer les doses de rayonnement émises par les appareils, et plus encore les doses reçues par les opérateurs et par les patients. Des décennies de tâtonnements furent nécessaires avant que soient mis au point et généralisés des compteurs simples et fiables. Mais c’était une étape indispensable pour pouvoir quantifier la relation entre irradiation et risque. Quantifier le risque n’était pas simple non plus dans la mesure où aux effets déterministes immédiats s’ajoutaient des effets stochastiques à long terme.

Une stèle fut érigée en 1935 à la mémoire de 350 physiciens et radiologues victimes des rayons X et de la radioactivité

Le généticien Hermann Joseph Muller, voulant accélérer les

mutations chez les drosophiles (mouches du vinaigre) eut l’idée de les irradier

avec des rayons X. Ses mesures quantitatives des taux de mutation en fonction

de l’intensité du rayonnement firent la une des media en 1927 et elles

déclenchèrent de très nombreux travaux sur les effets génétiques des

rayonnements, en particulier chez l’homme. Il reçut le prix Nobel de médecine

en 1946 « Pour la découverte de la production des mutations par les rayons

X ».

Le généticien Hermann Joseph Muller, voulant accélérer les

mutations chez les drosophiles (mouches du vinaigre) eut l’idée de les irradier

avec des rayons X. Ses mesures quantitatives des taux de mutation en fonction

de l’intensité du rayonnement firent la une des media en 1927 et elles

déclenchèrent de très nombreux travaux sur les effets génétiques des

rayonnements, en particulier chez l’homme. Il reçut le prix Nobel de médecine

en 1946 « Pour la découverte de la production des mutations par les rayons

X ».

Le généticien H.J. Muller qui démontra que les rayonnements ionisants provoquaient des mutations.

On vérifia très vite que les effets mutagènes ne se limitaient pas aux rayons X, mais s’étendaient aux rayons alpha, bêta et gamma. Les effets biologiques des rayonnements étaient d’ailleurs très étudiés, en particulier la possibilité qu’ils stimulent la croissance des végétaux. Par exemple Gioacchino Failla collabora avec le botaniste P.S. Henshaw en 1931 à une étude de l’efficacité comparée des rayons X et des rayons gamma (les uns et les autres sont des rayonnements électromagnétiques, mais d’énergie différente).

De commission en commission

En 1928, lors du Congrès international de radiologie, fut créée une commission (International X-ray and Radium Protection Committe) chargée d’établir des limites d’exposition du personnel médical aux sources de rayonnements ionisants. Ce fut l’ancêtre de l’actuelle Commission internationale de radioprotection (CIPR), organisation non gouvernementale sans but lucratif, toujours liée à la Société internationale de radiologie.

Dans un premier temps, l’attention se porta sur les effets déterministes afin d’établir une limite en dessous de laquelle aucun effet ne semblait repérable. Cette limite fut placée autour d’un sievert par an. Puis la discussion se déplaça vers les effets indirects, en particulier ceux qui sont liés au cumul de doses comme le drame des Radium girls l’indiquait, pour définir un seuil de tolérance. Une des premières recommandations apparut en 1934, sous la forme d’une dose tolérable d’un milligray par jour. Cette norme portait sur un débit de dose, l’idée étant qu’il existe un seuil en dessous duquel l’organisme corrige complètement les dommages causés aux cellules. Il était cependant évident que la même dose causait des dommages différents selon les régions du corps touchées, et l’on doit à Failla l’idée de moduler la dose tolérable selon la région du corps : il proposa en 1932 de placer un plafond de 1 mSv/jour pour le corps, mais de 5 mSv pour les mains (le sievert, comme le gray, sont des doses par unité de masse).

La radioprotection avait cependant des progrès à faire dans

les laboratoires de physique nucléaire, ainsi que dans les services de médecine

nucléaire. Jusqu’à sa mort en 1934, Marie Curie eut beaucoup de mal à accepter

que le radium puisse être la cause des troubles de santé qui la minaient.

« J’ai deux enfants, mais la radioactivité est aussi mon enfant »

disait-elle. Il était encore fréquent à l’Institut du Radium d’utiliser des

pipettes pour aspirer des liquides radioactifs. Pourtant, à Berlin, Lise

Meitner avait isolé par du plomb certaines salles de son laboratoire de

l’Institut Kaiser Wilhelm, installé des hottes aspirantes, imposé le lavage

fréquent des mains, et bien sûr les produits radioactifs étaient stockés dans

des boîtes de plomb et manipulés avec des pinces.

La radioprotection avait cependant des progrès à faire dans

les laboratoires de physique nucléaire, ainsi que dans les services de médecine

nucléaire. Jusqu’à sa mort en 1934, Marie Curie eut beaucoup de mal à accepter

que le radium puisse être la cause des troubles de santé qui la minaient.

« J’ai deux enfants, mais la radioactivité est aussi mon enfant »

disait-elle. Il était encore fréquent à l’Institut du Radium d’utiliser des

pipettes pour aspirer des liquides radioactifs. Pourtant, à Berlin, Lise

Meitner avait isolé par du plomb certaines salles de son laboratoire de

l’Institut Kaiser Wilhelm, installé des hottes aspirantes, imposé le lavage

fréquent des mains, et bien sûr les produits radioactifs étaient stockés dans

des boîtes de plomb et manipulés avec des pinces.

En 1935 Louis Harold Gray (qui fut l’élève de Rutherford et de Chadwick à Cambridge) reprit des idées formulées en 1912 par Lawrence Bragg sur l’interaction des rayons gamma avec la matière et développa le principe (de Bragg-Gray) de mesure de l’énergie des rayons gamma et de leur dépôt dans la matière. Il s’intéressa aussi aux effets biologiques des neutrons et il construisit un générateur de neutrons lui permettant de rassembler de très nombreuses données fort utiles à la radiothérapie du cancer.

Louis Harold Gray (1905-1965)

Le projet Manhattan marqua un tournant dans la radioprotection. Le responsable de la protection radiologique, Robert Stone, demanda une synthèse de toutes les connaissances sur les risques radiologiques et il définit la règle selon laquelle l’exposition devait demeurer aussi basse que possible (sans jamais, bien entendu, dépasser la dose déterministe tolérable). Il y avait là un changement notable d’optique, avec le passage d’une dose « tolérable » à une dose « admissible ».

Ce n’était pas seulement une question de vocabulaire, mais la prise en compte à un haut niveau de responsabilité de l’idée qu’il faut toujours viser la dose de rayonnement la plus faible que l’on puisse raisonnablement atteindre (principe ALARA, As low as reasonably achievable), et ne pas se contenter d’une dose qui ne provoque pas de symptôme visible. Les discussions au cours du demi-siècle qui suivit portèrent en grande partie sur le sens à donner au mot « raisonnablement ».

L’étude clinique de nombreuses personnes exposées au radium permit en 1941 de fixer une nouvelle limite de 0.1 microgramme (0.1 µCi soit 3700 Bq) à la quantité de radium absorbé, les effets délétères apparaissant au-delà d’un microgramme fixé dans les tissus. Cette étude servit en 1944 à fixer à 0.3 µCi la limite de tolérance pour le plutonium (limite ensuite réduite à 0.03 µCi) dans le cadre du projet Manhattan. Celui-ci conduisit également Karl Z. Morgan à présenter en 1945 les premiers calculs de concentrations admissibles (dans le corps et dans l’environnement) pour de nombreux noyaux radioactifs.

Une conférence tripartite (USA, Canada, Grande-Bretagne) se tint en 1949 à Chalk River, au Canada, pour rassembler toutes les données disponibles concernant la radioprotection. C’est à la suite de cette conférence que la CIPR publia en juillet 1950 de nouvelles limites de dose : 150 mSv par an (pour la moelle osseuse, 300 pour la peau) pour les professionnels. Et pour la première fois une dose-limite était proposée pour le public, en raison des craintes portant sur les effets génétiques des rayonnements. La limite de 15 mSv par an était dix fois plus basse que pour les professionnels parce que ceux-ci étaient en majorité des adultes en bonne santé suivis médicalement de beaucoup plus près que le reste de la population.

La Commission internationale sur les unités radiologiques proposa en 1953 de nouvelles unités remplaçant le röntgen (défini à partir de l’ionisation entraînée par des rayons X) en introduisant la notion de dose absorbée : le rad déposait 100 ergs par gramme de substance absorbante, le rem tenant lui compte de l’impact biologique. Le passage du système CGS au système MKSA conduisit à remplacer en 1975 le rad par le gray (100 rad = 1 gray) et le rem par le sievert (100 rem = 1 sievert).

L’essai de la première bombe H à Bikini en 1954, et l’irradiation accidentelle d’un thonier japonais par ses retombées, souleva de vives inquiétudes sur les effets des retombées des explosions nucléaires. Il apparut que tout le monde était concerné par les rayonnements ionisants, pas seulement les radiologues ou les travailleurs du nucléaire (essentiellement militaire à cette époque). L’ONU créa alors en 1955 l’UNSCEAR (United nations scientific committee on the effects of atomic radiations) chargé « d’évaluer les niveaux et les effets des rayonnements ionisants au niveau mondial et de fournir une base scientifique pour la radioprotection ». L’UNSCEAR joue aujourd’huiun rôle central dans l’évaluation et la limitation des risques liés aux rayonnements ionisants, en liaison évidemment avec la CIPR, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

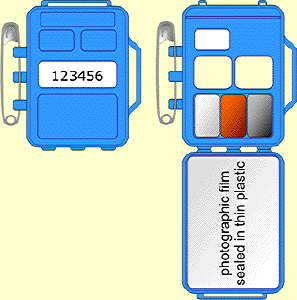

Schéma de principe et photo d’un film photographique servant à

mesurer par son noircissement la dose totale de rayonnement reçue. Certaines

parties du film sont masquées par une plaque d’aluminium, de cuivre, de plomb

ou de plastique servant de filtres pour mieux préciser la dose (précis au-delà

d’un millisievert). La quantité de rayonnement reçue n’est cependant connue

qu’après le développement du film. BBC

Schéma de principe et photo d’un film photographique servant à

mesurer par son noircissement la dose totale de rayonnement reçue. Certaines

parties du film sont masquées par une plaque d’aluminium, de cuivre, de plomb

ou de plastique servant de filtres pour mieux préciser la dose (précis au-delà

d’un millisievert). La quantité de rayonnement reçue n’est cependant connue

qu’après le développement du film. BBC

La CIPR abaissa en 1957 la limite de dose recommandée de 150 à 50 mSv/an pour les professionnels et de 15 à 5 mSv/an pour le public. Les conséquences génétiques des rayonnements semblaient avoir été surestimées, mais par contre le risque de cancers semblait, lui, avoir été sous-évalué au vu du nombre de leucémies apparues chez les survivants d’Hiroshima, puis de cancers solides (dont le temps de latence est plus grand que celui des leucémies).

Ce risque conduisit à abaisser la limite dans l’idée qu’une dose faible pouvait causer autant de cancers dans une population étendue qu’une dose importante sur une population réduite (principe de la relation linéaire sans seuil).

L’accent mis initialement en radioprotection sur la réduction des effets déterministes se portait donc de plus en plus vers la réduction des risques statistiques. La CIPR insista en 1959 pour « maintenir les doses d’exposition aussi bas qu’il est praticable et d’éviter toute exposition inutile », ce qui impliquait d’ailleurs qu’il existait des expositions utiles. Cette formulation évolua quelque peu au fil des années, devenant par exemple en 1977 « aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des dimensions économiques et sociales ». Ce passage du champ médical et sanitaire au champ économique, social et politique reconnaît qu’il n’existe pas de risque zéro, et que c’est au politique de déterminer le degré de risque accepté en regard des avantages que la société peut en tirer. Ceci est évidemment très loin d’être limité à la seule radioprotection ! Toute activité présente en effet un risque, et nous évaluons continuellement le risque que nous prenons face à l’intérêt que nous trouvons à poursuivre cette activité. La difficulté est évidemment dans la pertinence de l’évaluation que nous faisons…

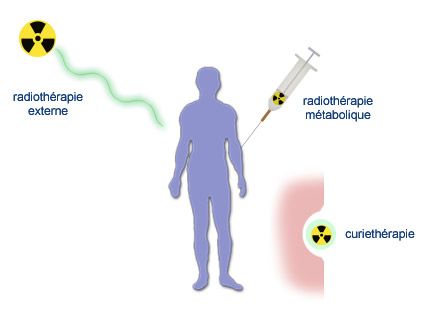

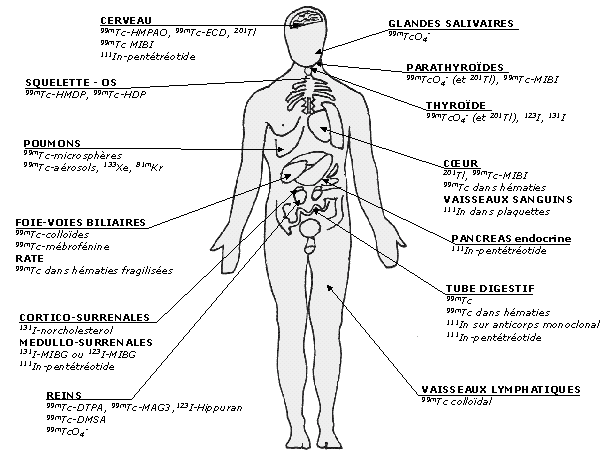

Dosimètre électronique individuel, permettant de mesurer en temps réel la dose de rayonnement X et gamma reçue (en microsieverts), et par mémorisation la dose totale reçue (jusqu’à 10 ou 100 mSv selon les modèles) au cours d’une période donnée. D’autres modèles détectent les neutrons, les alpha ou les bêta. Aloka